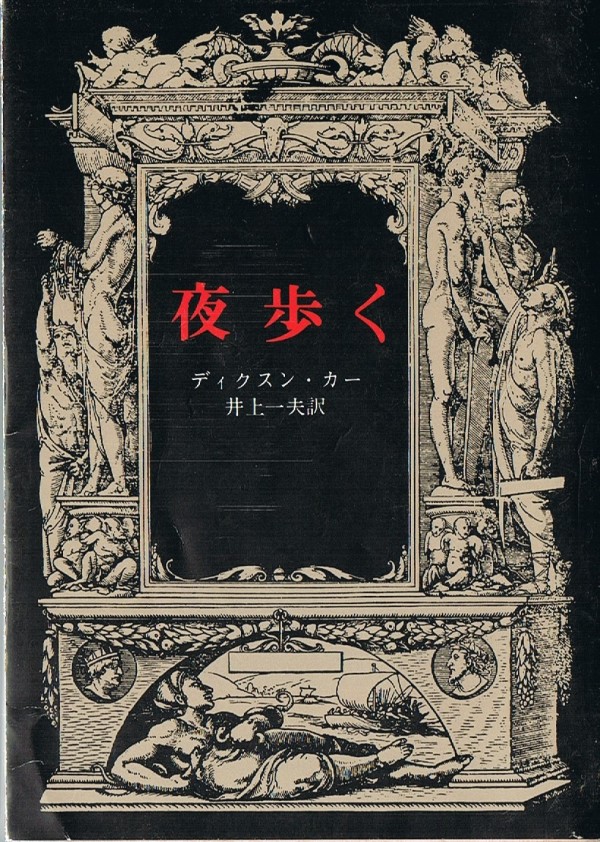

ディクスン・カーのデザイナー名無し装丁(2)「夜歩く」の絵は何だ?

Posted on February 6th, 2014

次に取りかかるのは、アンリ・バンコラン登場作「夜歩く」です。

「夜歩く」

この表紙も、そのまま検索したのではやはり「夜歩く」しか出てきませんでした。

おそらく、この装丁の中の黒い部分が特徴になってしまって、絵そのものの検索ができないのだろうと推測されます。

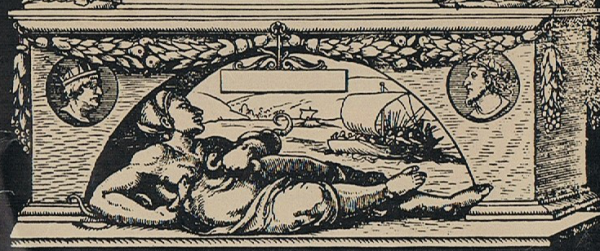

そこで、次の画像での検索を試みました。

一体誰なんでしょうか、この女性…

(歴史に詳しければ、この絵だけでわかることも可能であったことに後に気付くことになります)

【…検索中…】

そして、またもや検索結果に驚愕!

「夜歩く」だという検索結果に紛れて、この絵を紹介しているページがひっかかりました!このサイトです。

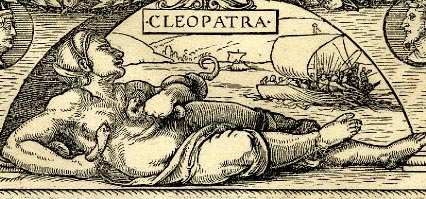

「標題紙の歴史について: 標題紙における最初に自殺を表した例?」というタイトルの記事。

そこには女性が「クレオパトラ」であることがわかる画像が示され、更に驚くことに、この絵が、ハンス・ホルバイン作だと説明されていたのです。

(Ptak Science Books | On the History of Title Pages: the First Image of a Suicide on a Title Page? より)

またもやホルバイン。

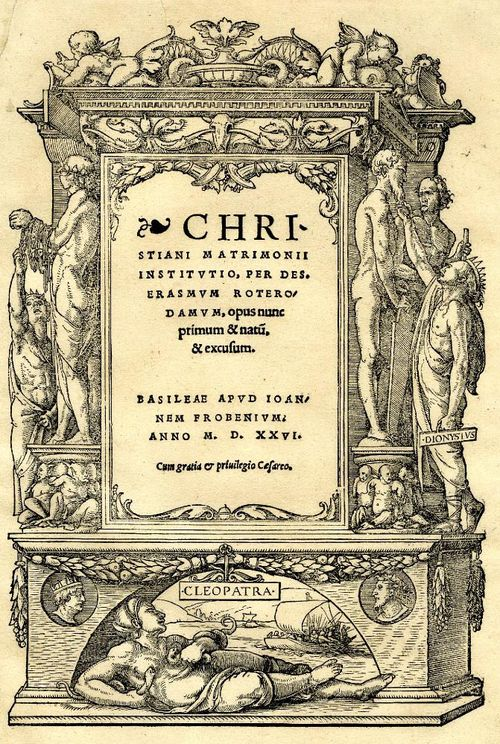

その標題紙を利用して、タイトルを置き換え、「クレオパトラ」「ディオニュソス」の名前を削除したものが、「夜歩く」だったわけです。

(そういえばクレオパトラは最後に蛇に自分を噛ませて自殺するんでした)

さて、この絵について検索をすると、大英博物館の解説が見つかり、さらに詳細がわかりました。

British Museum - title-page / print / book-illustration

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=58388&objectId=1418008&partId=1

(リンク形式にしてしまうとエラーが出るため、上のアドレスをコピペしてご覧下さい)

エラスムスの著作、「キリスト教的婚姻の制度について」 :"CHRI/ STIANI MATRIMONII/ INSTITVTIO, PER DES./ ERASVM ROTERO/ DAMVM" ('On the institution of Christian marriage, by Erasmus of Rotterdam')の標題紙だとのこと。

※解説では、同デザインは1523年のエラスムスの著作Paraphrasis in Evangelium secundum Ioannemで使われたのが最初、とされてますが、その画像はネット上からは見つからず。

ホルバインという人が本のデザインについて果たした役割は、「標題紙の歴史について」のページによれば、こうです。

活字の使用開始以来、標題紙にはタイトルと(日本語書籍で言うところの)奥付程度しか書かれていなかった。16世紀に入るとその状況が変化し、絵も使用するようになる、そういった初期の例の一つはハンス・ホルバインによるものである。

んーだんだん素人には難しくなってきましたね。。。

しかし、「装丁」を取り上げている中で出てきた結果が、本のデザインに対して大きな役割を果たした人物についてであったとは、奇遇を感じます(カバーと標題紙という部位の違いはありますが)。

ということは、二度あることは三度ある、3つめの「絞首台の謎」も、ハンス・ホルバインの作品で間違いない!

…しかし、こう結論づけられない結果が、次に待っていたのでした。